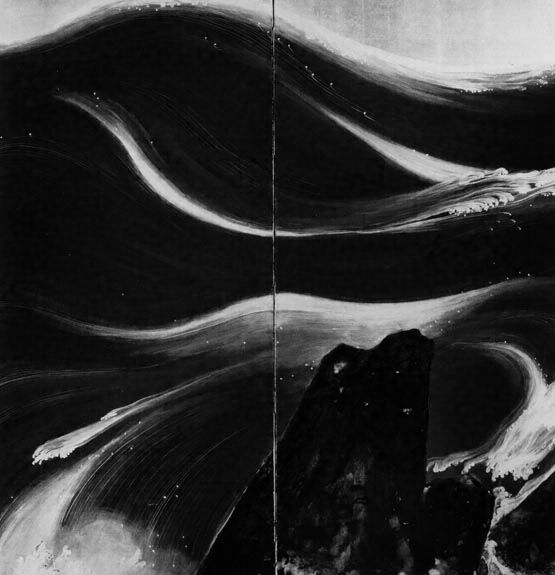

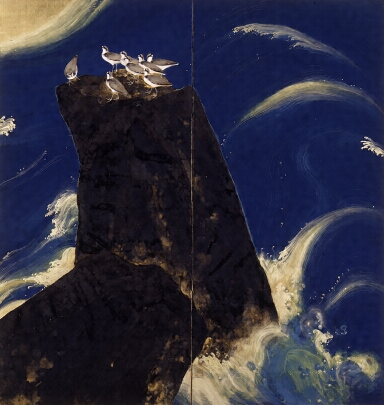

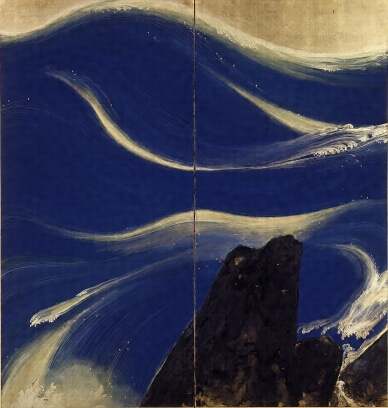

荒磯(ありそ)

概要

14

荒磯(ありそ)

Rough Coast

1926年

紙本彩色・屏風(2曲1双) 各150.5×141.0cm

百穂は、はじめ川端玉章ゆずりの伝統的な歴史画を描いたが東京美術学校在学中からしだいに目を現実的なものに向け、歴史画を離れた。洋画の写実をとり入れた生活に密着したその作風は、従来の日本画にはない清新なものであった。百穂のこの行き方は、明冶前期の円山四条派の写生画家であった父穂庵から受け継いだ精神と、幼少から親しんだ佐竹曙山や小田野直武らの秋田蘭画の影響によるところが大きい。アララギ派の歌人との交友もまた写実への志向を深めたが、无声(むせい)会の後半から金鈴社、文・帝展の時代には、ものの実相に迫る写実画をいくつもの方途(ほうと)で探り、響き含うものをつくろうとつとめ、琳派、大和絵、南画、水墨画の行き方を生かし、さまざまな写実画を形成した。琳派風の装飾性と写実を響き合わせたのが《丹鶴青瀾》(1926年)と、第7回帝展の《荒磯》である。《荒磯》は金と黒と群青の諧調をまとめ、宗達、光琳らの日本的装飾主義の伝統を現代感覚をもってとらえたもので、写生と装飾の微妙な調和を試みた独創的新写実画といえる。