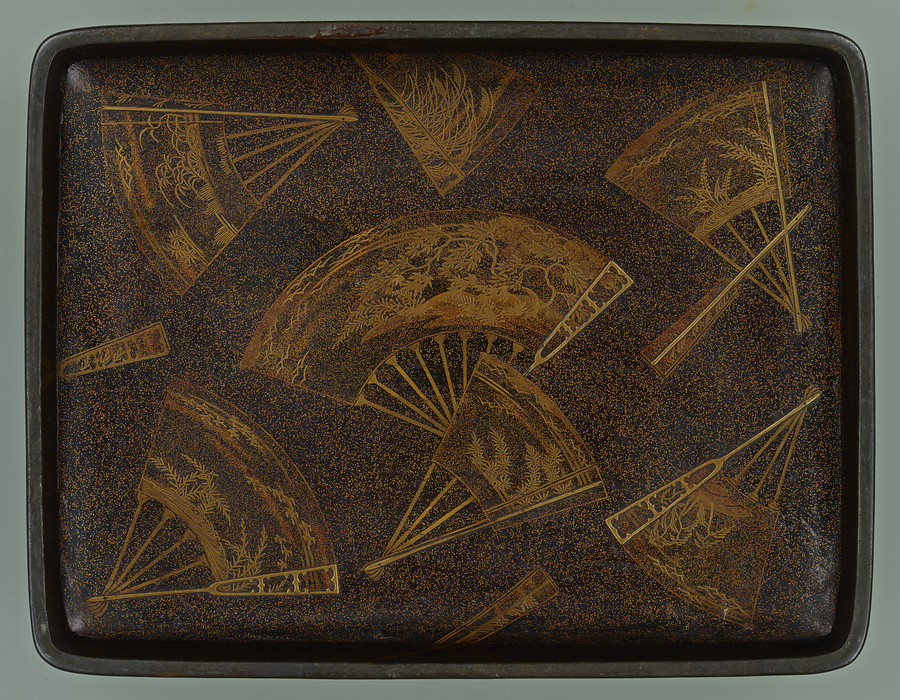

扇散蒔絵手箱

おうぎちらしまきえてばこ

概要

手箱とは、化粧道具や文房具などを納める箱です。両手で持てるくらいの大きさで、身の回りに置いておき、普段使(ふだんづか)いの小物(こもの)を納める箱は、日本ではいつの時代にもよく使用されたようです。中には表面に漆を塗り、金や銀の粉で文様を表す「蒔絵」(まきえ)や、貝がらを文様の形に切って貼り付けた「螺鈿」(らでん)など、細やかな技術によって装飾を施した手箱も少なくありません。

この手箱は木製で、漆を塗り金粉を蒔(ま)き付ける「蒔絵」の技法で、たくさんの扇を表しています。開いた扇や閉じた扇など、その数は箱の内面と外面あわせて、28本にもなります。扇に表されているのは、山や雲や水の流れ、四季の木や草花など、日本で伝統的に好まれ、絵画や工芸品に描かれてきたモチーフです。ところどころで、金粉を盛り上げた立体的な表現が見られます。こうした蒔絵の技法が、15世紀の漆工芸の特色をよく示しています。

扇そのものは、日本でも古くから使用されており、扇面にはさまざまな絵や文様が描かれました。ヴァラエティ豊かな扇の姿を、そのまま絵画や工芸のデザインとして取り入れようというアイディアは、14世紀ころから始まり、以後もさかんに行われました。