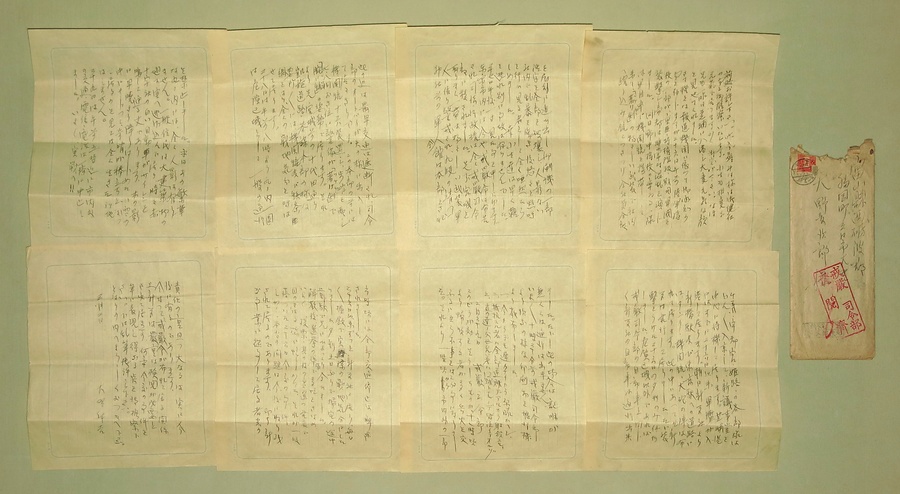

大野伊吉父宛書簡(2・26事件報告)

おおのいきちちちあてしょかん にいにいろくじけんほうこく

概要

現富山県高岡市福岡町出身で当時東京朝日新聞記者の大野伊吉(※1)が2・26事件の直後にその詳細を父に伝えた書簡。戒厳司令部の査閲(検閲)がなされているとはいえ、自ら目撃した事件の4日間(昭和11年2月26~29日)の様相を便箋8枚(約1,500字)にわたり叙述している。

事件が勃発した26日、同新聞社は襲撃された。編集局が荒され、印刷活字の棚がひっくり返された(『現代史資料4』)。大野は「物々しい武装で社内へ躍り込み銃をつきつけ全社員全部を屋外へ追ひ出し印刷機の一部活字を全部破壊シ、人影ない社内で乱暴を働き、後悠々と点呼を行ひ見る者をして全く啞然たらしめました。幸(さいわい)小生達は早く難を逃れ別に事故は有りませんでした」と記す。

27日、東京市中に戒厳令が出され、「宮城(きゅうじょう)(皇居。引用者注、以下同)を取りまく一帯は物々しい武装軍人に依り警戒され」、「司令部のオートバイが矢の様に出入して」おり、「要所要所には機関銃及び鉄条網をはり、全くの戦地気分を味はせて居ります」と緊迫する状況を伝える。

28日は「平日あの繁華な丸ノ内には、全く人影は有りません。一般住民は大建築物の地下室に逃げ込んで」おり、「歩哨(ほしょう)(警戒兵)が棒立ちとなって居るのを見ては全く生きた心地はしません」と伝える。

29日は「午前五時迄に市内外の交通・電信・電話は一済(ママ)に中止しました。いよいよ実戦へ!!」「各部隊はどんどん入京して、新議事堂(この年11月に完成)を中心に待機して居ります。芝浦港にはすでに二十六日以来軍艦が入港して居ります。朝日新聞社より新橋駅及び東京駅への道路には、タンク・機関銃・大砲の陣は布(しか)れて居ります」と今にも戦闘が起りそうな状況であったことを伝える。そして、戒厳司令部が兵士に投降を呼びかけるビラを「飛行機より散布」すると、「このビラが効をそうしたものか、十一時頃より帰順する者が多く兵火を交ふるに至らず」鎮静化し、「六時頃には全部交通停止は解除されました」と記す。

最後に「二十六日以来ずっと新聞社に居り、毎日毎日握飯で実際の戦地気分にしたり(浸り)ました」とし、「しかし本当の問題は今後に取り残されて居るのであります。即ち新聞事業に従事して居る者共が責任の重(じゅう)且つ大なるは実に今後に有るのであります」と記者としての覚悟を示している。

本史料は端的だが実際に事件を目撃した記者ならではの的確かつ緊迫感溢れる状況・心境の描写がなされている極めて貴重な史料といえる。

【釈文】

前略お許し下さい。昨今益々みな様は御健在の事と御推察いたします。小生も相変ず元気で居りますから御安心下さい。なほ兄も一昨日芝浦に入港シ大変元気な顔を見せてくれました。

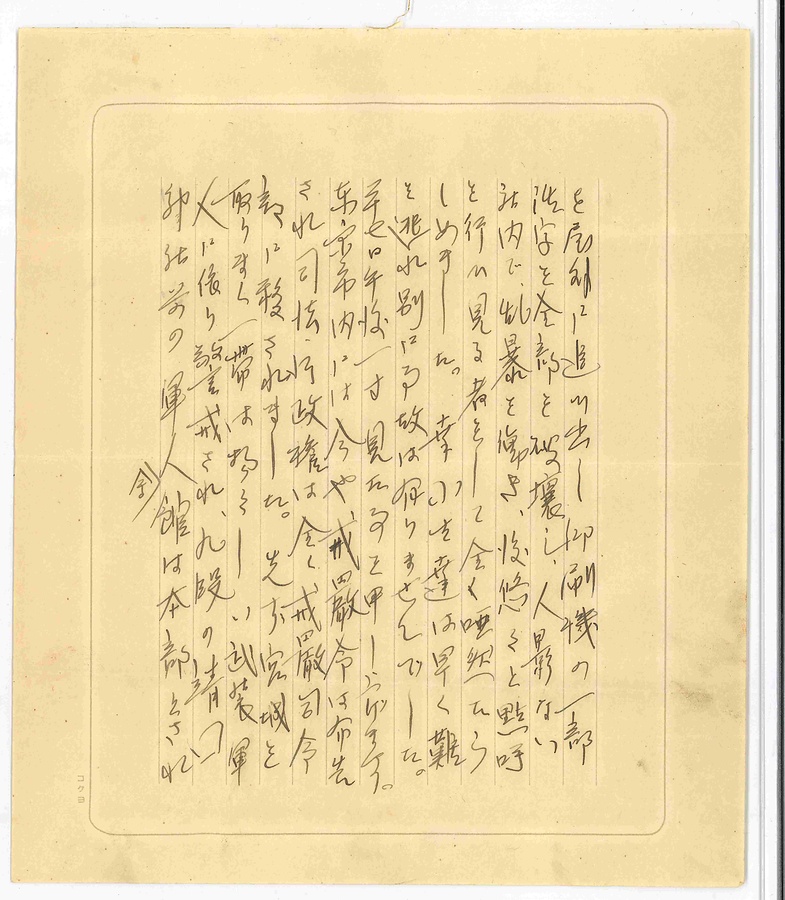

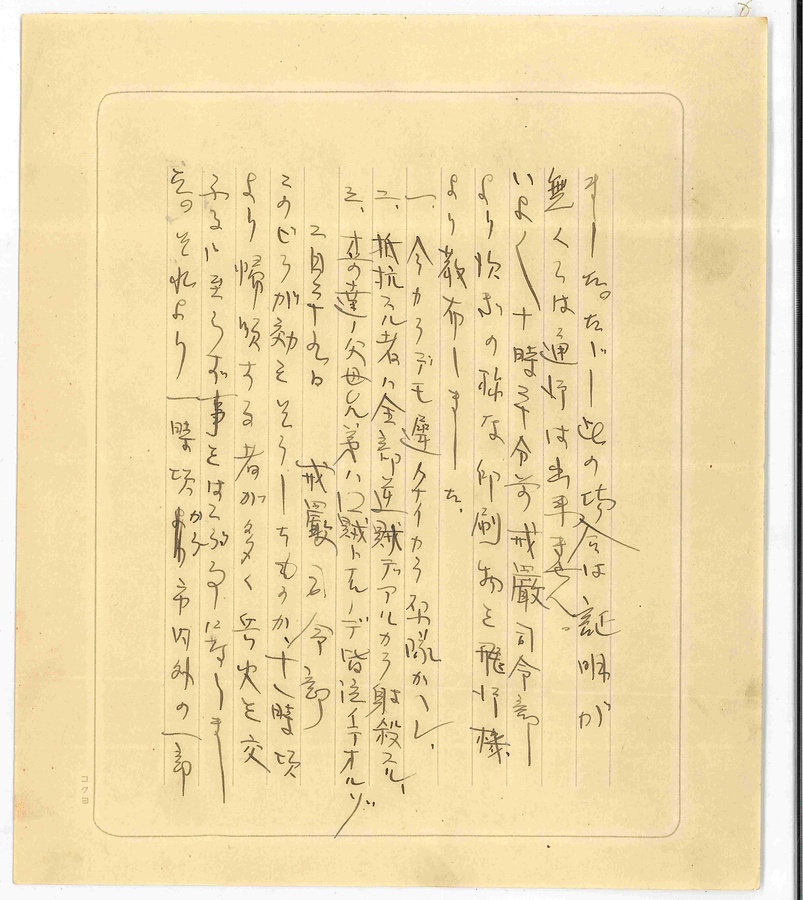

さて種々な報道機関に依つて御承知の事と存じますが二十六日午前陸軍将校の一部が、重臣・特権階級・財閥軍閥を襲撃シ帝都は非常な混乱を演じました。 同日野中将校(※2)の率ゐる一隊は軍用車で機関銃を携帯して来て、「著(ツケ)け剣(ケン)」(※3)の物々しい武装で社内へ躍り込み銃をつきつけ全社員全部 」

を屋外に追ひ出し印刷機の一部活字を全部を破壊シ、人影ない社内で乱暴を働き、後悠々と点呼を行ひ見る者をして全く唖然たらしめました。幸小生達は早く難を逃れ別に事故は有りませんでした。

二十七日午後一寸見た事を申し上げます。

東京市内には今や戒厳令は布告され司法・行政権は全く戒厳司令部に移されました。先ず宮城を取りまく一帯は物々しい武装軍人に依り警戒され、九段の靖国神社前の軍人館は本部とされ 」

此の辺は最早交通は遮断され、司令部のオートバイが矢の様に出入して居るきりです。この本部の前には機関銃十六装置シ、歩哨を配シ七、八間おき位に警備が「著け剣(ツケケン)」で「腕(ウデ)に(ニ)銃(ツツ)」(※4)の姿勢で居ります。それより先宮城前の千代田通り凱旋道路、参謀本部の様な要所〱には、機関銃及び鉄条■網をはり、全くの戦地気分を味はせて居ります。

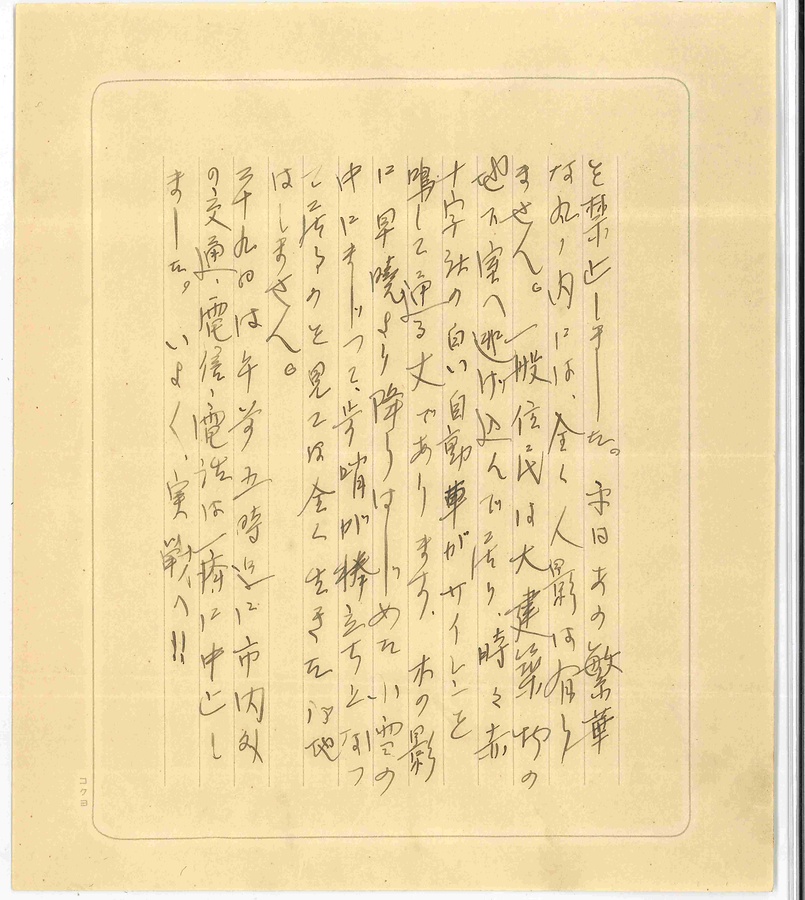

二十八日は午前八時より丸ノ内一円は危険区域として一般の通行 」

を禁止しました。平日あの繁華な丸ノ内には、全く人影は有りません。一般住民は大建築物の地下室へ逃げ込んで居り、時々赤十字社の白い自動車がサイレンを鳴して通る丈であります。木の影に早暁より降りはじめた小雪の中にまじつて、歩哨が棒立ちとなつて居るのを見ては全く生きた心地はしません。

二十九日は午前五時迄に市内外の交通・電信・電話は一済(ママ)に中止しました。いよいよ、実戦へ‼ 」

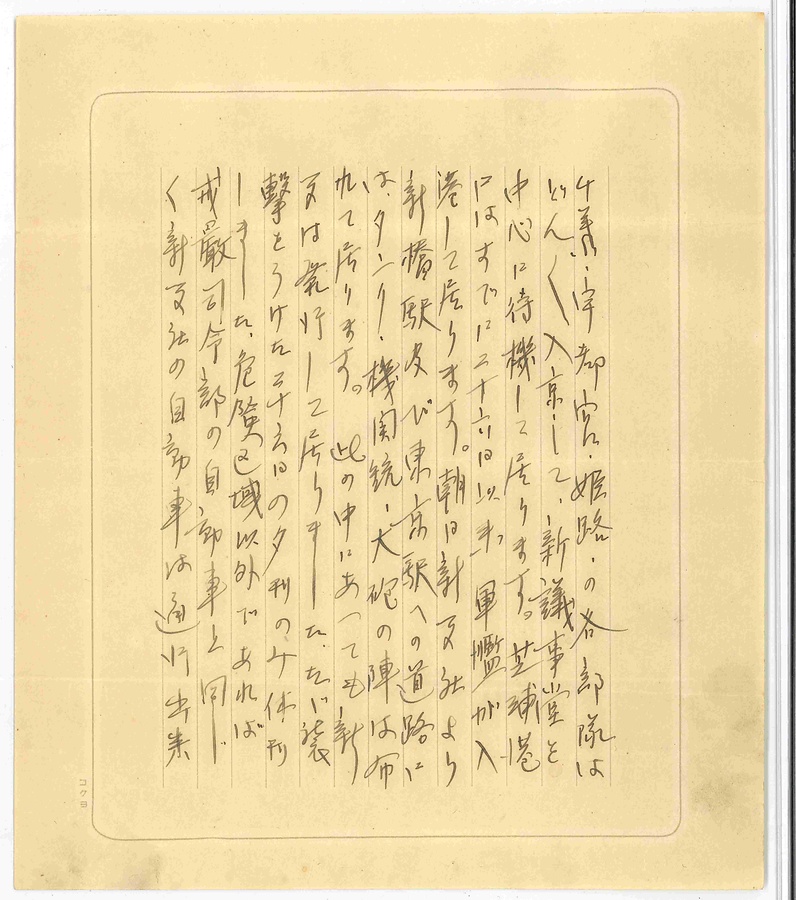

千葉・宇都宮・姫路・の各部隊はどん〱入京して、新議事堂を中心に待機して居ります。芝浦港にはすでに二十六日以来軍艦が入港して居ります。朝日新聞社より新橋駅及び東京駅への道路には、タンク・機関銃・大砲の陣は布れて居ります。此の中にあつても新聞は発行して居りました。たゞ襲撃をうけた二十六日の夕刊のみ休刊しました。危険区域以外であれば戒厳司令部の自動車と同じく新聞社の自動車は通行出来 」

ました。たゞし此の場合は証明が無くては通行は出来ません。いよ〱十時二十分前戒厳司令部より次ぎの様な印刷物を飛行機より散布しました。

一、今カラデモ遅クナイカラ原隊(へ欠)カヘレ、

二、抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル、

三、オ前達ノ父母兄弟ハ国賊トナルノデ皆泣イテオルゾ

二月二十九日 戒厳司令部

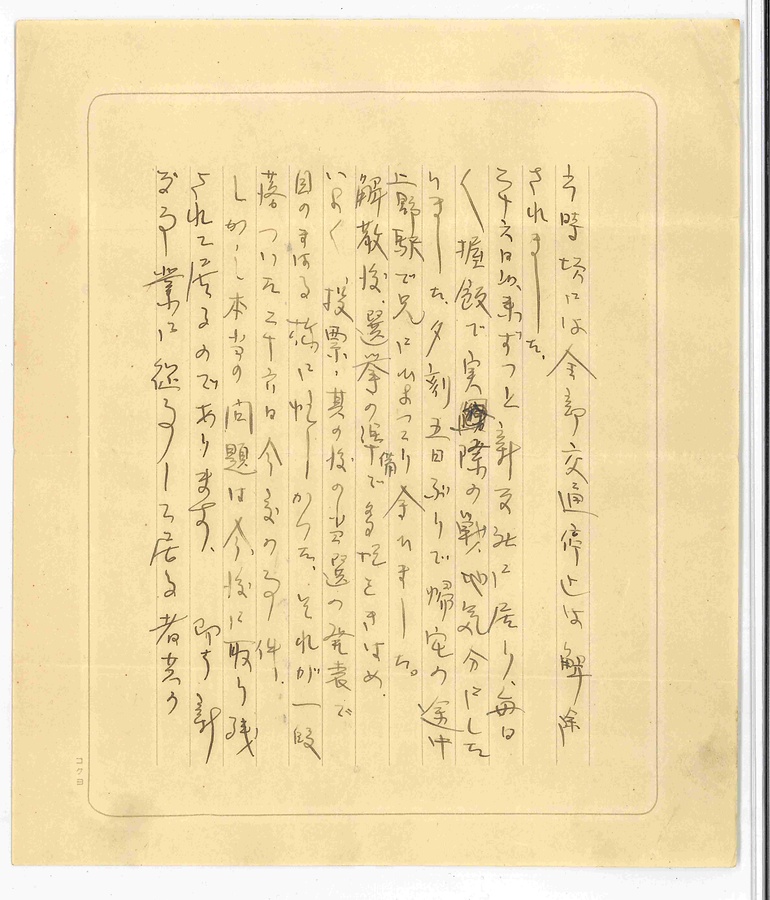

このビラが効をそうしたものか、十一時頃より帰順する者が多く兵火を交ふるに至らず事をはこぶ事になりました。それより一時頃より市内外の一部 」

六時頃には全部交通停止は解除されました。

二十六日以来ずつと新聞社に居り、毎日〱握飯で実■際の戦地気分にしたりました。夕刻五日ぶりで帰宅の途中上野駅で兄にひよつこり会ひました。解散後、選挙の準備で多忙をきはめ、いよいよ投票、其の後の当選の発表で目のまはる様に忙しかつた。それが一段落ついた二十六日今度の事件。しかし本当の問題は今後に取り残されて居るのであります。 即ち新聞事業に従事して居る者共か 」

責任の重且つ大なるは実に今後に有るのであります。

今もって戒厳令が布れて居る関係上新聞は厳重な検閲が必要とされて居ます。何卒今度の事件を筆に表現シ得ざる点を御推察下さい。では乱筆御許シ下さい。

となりの内へよろしくおつたへ下さい。

三月二日 大野伊吉

-------------

【封筒 表面】

富山県西砺波郡

福岡町三日市大野

大野友次郎様

(朱印「戒厳 司令部/査閲済」※5)

(印「未納不足(朱字「6」)銭/下谷郵便局」)

(消印「下谷/11.3.3」后4-8)

【封筒 裏面】

大野伊吉

三月三日

【※1】大野伊吉(1909~90)

現富山県高岡市福岡町大野生まれ。苦学して法政大学経済学部に進み、同郷の同大教授・高木友三郎(北日本放送取締役・北日本新聞取締役会長)に教えを受ける。大学に籍を置きながら(要確認)朝日新聞社東京本社の記者を務める(36年の2・26事件を目撃)。38年3月大学卒業、翌月同社に就職。42年陸軍北支方面軍県政連絡員兼新民会総会主席参事。44年鄭県県政指導官。46年3月帰郷し、高木教授との再会を機に、地域の振興・経済復興を目的として同年11月、地域経済誌『大東文化』(月刊誌)を高岡市にて創刊(のち『実業之富山』に改題)、代表として経営にあたる。技術・経営・文化等をテーマとした。一度も休まず発刊してきたが、18年4月号(第73巻第4号)にて終刊した。

(履歴書、「法政大学校友連合会報」第12号 2008年8月、『富山大百科事典』上巻 北日本新聞)

【※2】野中将校

野中四郎(のなかしろう)

昭和期の陸軍大尉 2・26事件の青年将校の一人。1903~36年。

岡山県岡山市生まれ。陸軍士官学校(第36期・1924年)卒。陸軍少将・野中勝明の子。1924年少尉、歩兵第1連隊付となり、25年歩兵第3連隊に転任。1933年大尉、34年歩兵第3連隊中隊長となる。36年の2・26事件の際は兵約500名を率いて警視庁を占拠した。同連隊は青年将校運動の本拠地として知られるが、事件直前までは無縁の存在であり、漸進的段階的手段で個人を超越した国家本然の国体観に基く革新を主張していた。「蹶起趣意書」代表者として渦中に登場したのは人々に意外とされた。反乱失敗後、2月29日陸相官邸で自決した。

(日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」)

【※3】著(つ)け剣(けん)

着剣(ちゃっけん)(小銃の先に銃剣をつけること)のこと。

(「コトバンク」。ブログ「道は六百八拾里」)

【※4】腕に銃(つつ)

『歩兵操典』には無い語。『学校教練必携 前編(術科之部)Ⅱ』「立銃」、または「担(にな)え銃(つつ)」の姿勢のことかと思われる。

(「コトバンク」。ブログ「道は六百八拾里」)

【※5】朱印「戒厳 司令部/査閲済」

浅野周夫「戒厳司令部査閲済印などについて」(「フレンド」№245、平成18年9月1日号)によると査閲は142日間で全1040万通行われ、うち75万通が開封された。印は4種あり、うち本史料に捺された印(大型2行印、旧字体「濟」)は最も早期のもので下谷郵便局のみにて使用された。これを調査した裏田稔氏らによるとこの印の32点目になるという。

●参考

【2・26事件】に・にろくじけん

1936年(昭和11)2月26日におきた陸軍部隊の反乱事件。第1師団の歩兵第1・第3連隊を主力とした将校・下士官・兵1485人が,岡田啓介首相(生存),斎藤実(まこと)内大臣(即死),高橋是清蔵相(即死),

鈴木貫太郎侍従長(重傷),渡辺錠太郎教育総監(即死),牧野伸顕前内大臣(生存)を襲撃し,永田町・三宅坂一帯と日本の政治・軍事の中枢部を4日間占拠した。26日早朝,反乱軍将校が川島義之陸相に読みあげた「蹶起趣意書」「陸軍大臣要望事項」で首相以下の襲撃の理由,軍政への具体的要求がのべられた。陸軍最高首脳の将軍たちは26日午後に宮中で「大臣告示」を作成して反乱軍に伝えるとともに,27日東京に戒厳令を公布して反乱軍への説得を試みたが失敗,地方の連隊を上京させて反乱軍を包囲した。29日午後に反乱軍は帰順し,特設軍法会議で裁かれた。同年7月5日に判決が下り,死刑17人,無期禁錮5人。下士官も15人が有期刑となり,民間人の北一輝・西

田税(みつぎ)も死刑となったほか,地方連隊の将校からも有期刑者がでた。元老・重臣・軍閥・官僚・政党は君側の奸臣だから誅滅し,国体擁護開顕による天皇親政の日本を現出するという反乱軍の願いや意図は無視され,敗退した。軍部は粛軍人事で皇道派を一掃し,反乱が示した軍の武力を無言の威嚇として,しだいに日本の政治権力を独占していった。

(山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」)